In diesem ersten Artikel unserer Reihe „Mastering Accuracy“ werden wir Global Navigation Satellites Systems (GNSS) und ihre Standalone-Genauigkeiten unter Berücksichtigung von GNSS und ihren Fehlerquellen untersuchen.

Was ist ein GNSS-System?

Satellitengestützte Positionierungssysteme wie GPS sind allgegenwärtig geworden und leiten uns auf unseren Autofahrten und unseren Wanderungen. Sie spielen auch eine entscheidende Rolle in verschiedenen Anwendungen, die so unterschiedlich sind wie autonome Fahrzeuge, Landwirtschaft und Vermessung.

Es ist jedoch wichtig, von der Bezeichnung „GPS“ zu der umfassenderen Bezeichnung „GNSS“ (Global Navigation Satellite System) überzugehen, die alle Satellitenkonstellationen jenseits von GPS umfasst.

Es gibt vier globale Satellitenkonstellationen, die in Betrieb sind (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU). Darüber hinaus gibt es ergänzende Konstellationen, die lokale Regionen bedienen, wie Indiens IRNSS, oder die globalen ergänzen, wie Japans QZSS.

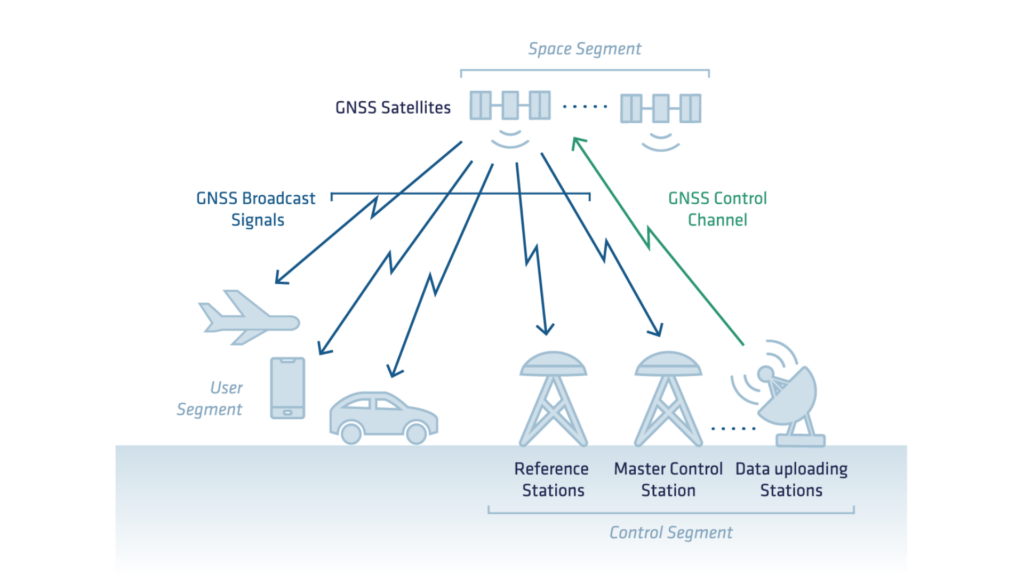

Abgesehen von Satelliten umfasst ein GNSS-System weitere wesentliche Segmente:

- Das Satellitensegment, das die Satellitenkonstellation umfasst.

- Das Kontrollsegment, bestehend aus Bodenkontrollstationen und -ausrüstung. Diese sind für die Überwachung der Konstellationen, die Bestimmung der Position der Satelliten und die Sicherstellung ihres kontinuierlichen und korrekten Betriebs verantwortlich.

- Das Benutzersegment, das Geräte umfasst, die zur Berechnung einer Position auf der Grundlage der von den Satelliten empfangenen Signale verwendet werden.

GNSS-Grundprinzip: Trilateration

GNSS bestimmt die Position und Zeit eines Empfängers durch Trilateration unter Verwendung von Signalen von mehreren Satelliten.

Um eine Position zu berechnen, muss das System vier Variablen lösen: Breitengrad, Längengrad, Höhe und Zeit. Dieser Prozess erfordert mindestens vier Satelliten, wobei zusätzliche Satelliten die Genauigkeit und Zuverlässigkeit verbessern.

Das folgende Bild veranschaulicht die Funktionsweise der Trilateration. Jeder Satellit definiert eine Sphäre um sich herum, die die möglichen Entfernungen zum Empfänger darstellt.

Ein zweiter Satellit reduziert die möglichen Lösungen auf den Schnittpunkt dieser beiden Sphären. Ein dritter Satellit verfeinert die Lösung weiter und ermöglicht es dem System, einen einzelnen Standort zu lokalisieren. In realen Anwendungen muss das System auch die Zeit berücksichtigen, was einen vierten Satelliten erforderlich macht.

Von den Satelliten ausgesendetes Signal

Die GNSS-Satelliten senden Signale über verschiedene Frequenzbänder wie L1, L2, L5 und andere. Es gibt drei grundlegende Komponenten von GNSS-Signalen:

- Navigationsdaten (niedrige Frequenz): Diese vom Kontrollsegment berechneten Daten enthalten wichtige Informationen wie Ephemeridendaten (Keplersche Bahnparameter, die für die Berechnung von Satellitenpositionen erforderlich sind), Uhrzeitkorrekturdaten und ergänzende Informationen. Werden auf den Satelliten hochgeladen und global an GNSS-Empfänger gesendet.

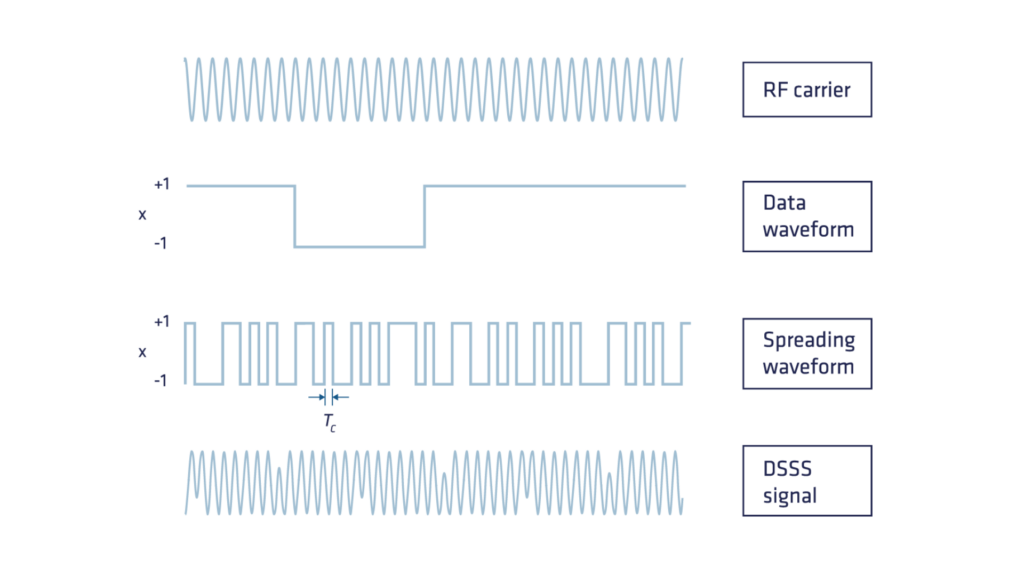

- Pseudozufallsrauschcode oder PRN-Code: Jeder Satellit sendet einen eindeutigen Pseudozufallsrauschcode (PRN-Code), eine deterministische Hochfrequenzsequenz von 0en und 1en, die mit einem vorhersagbaren Muster entworfen wurde, sodass der Empfänger sie replizieren kann. Der Hauptvorteil des Hinzufügens des PRN-Codes besteht darin, dass mehrere Satelliten gleichzeitig Signale in derselben Frequenz senden können und vom Empfänger erkannt werden. Diese Technik, bekannt als Code Division Multiple Access (CDMA), weist jedem Satelliten einen eindeutigen Pseudozufallscode zu. Nur Glonass verwendet FDMA (Frequency Division Multiple Access), wobei jeder Satellit eine etwas andere Frequenz hat.

- HF-Trägerwelle: ein sinusförmiges Signal, das ursprünglich entwickelt wurde, um das kombinierte Signal aus Navigationsdaten und dem PRN-Code zu transportieren. Wir werden später sehen, wie sich diese Komponente zur Grundlage des GNSS-Signals entwickelt und eine Positionierungsgenauigkeit im Zentimeterbereich ermöglicht.

Entfernungsmessung zum Satelliten: Code und Trägerphase

Ursprünglich war das GPS-System so konzipiert, dass der Empfänger eine PRN-Code-Replik und Autokorrelationstechniken verwendet, um die Entfernung zwischen Satellit und Empfänger mit Submetergenauigkeit zu berechnen. Die Trägerwelle, die ursprünglich für die PRN-Code-Übertragung vorgesehen war, erwies sich jedoch als wertvolles Gut.

Die Trägerphasenmessung ist zwar genauer, führte jedoch zu Unklarheiten bei der Bestimmung der Entfernung zwischen dem Satelliten und dem Empfänger. Eine weitere Untersuchung beider Messungen wird im Folgenden vorgestellt.

Satellit-zu-Empfänger-Entfernungsberechnung mit PRN-Code

Der GNSS-Empfänger verwendet einen Prozess namens „Delay Lock Loop“, um die Zeitverzögerung zwischen dem gesendeten Code und dem empfangenen Code zu bestimmen. Diese Zeitverzögerung, die der Signallaufzeit entspricht, wird dann in eine Entfernung umgerechnet, indem sie mit der Lichtgeschwindigkeit multipliziert wird.

Aufgrund nicht synchronisierter Empfänger- und Satellitenuhren wird die resultierende Entfernung jedoch als Pseudorange bezeichnet. Zusätzlich zum Uhrzeitsynchronisationsfehler wird die Pseudorange von mehreren anderen Fehlern beeinflusst, die mit der Ausbreitungsumgebung (Atmosphäre, Hardware usw.) zusammenhängen, die später in diesem Artikel behandelt werden.

Satellit-zu-Empfänger-Entfernungsverbesserung: Trägerphasenmessung

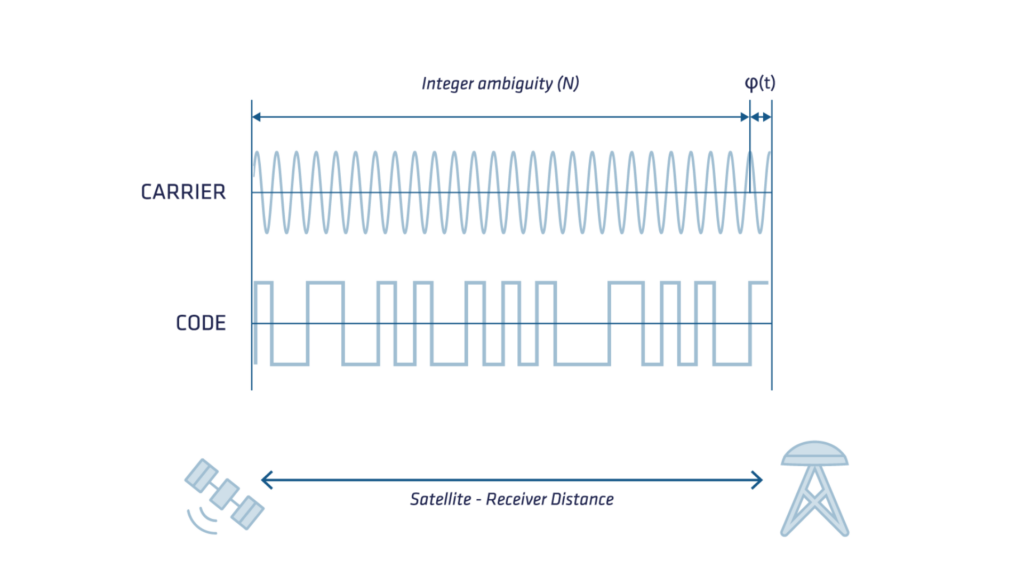

Die Entfernung zwischen dem Satelliten und dem Empfänger kann auch durch Zählen der Anzahl der Phasenzyklen bestimmt werden, die zwischen der Signalemission und dem Empfang vergangen sind, und Multiplizieren dieser mit der Trägerwellenlänge.

Diese Messung ist zwei Größenordnungen genauer als der Code, aber eine konstante unbekannte ganze Anzahl von Zyklen (auch bekannt als Mehrdeutigkeit) beeinträchtigt ihre absolute Genauigkeit. Um die genaue Entwicklung der Trägerphase zu bestimmen, akkumuliert der GNSS-Empfänger die Doppler-Frequenzverschiebungen in der Trägerwelle, die durch die Relativbewegung zwischen Satellit und Empfänger verursacht werden.

Im Falle einer Signalunterbrechung kann dieser Akkumulationsprozess die tatsächliche Bewegung und abrupte Sprünge in der Messung nicht berücksichtigen, und es können abrupte Sprünge in der Messung beobachtet werden, die auch als „Cycle Slips“ bezeichnet werden.

Die korrekte Behandlung der Cycle Slips und der Mehrdeutigkeit sind herausfordernde und wichtige Aspekte präziser Positionierungstechniken wie Real Time Kinematics (RTK) und Precise Point Positioning (PPP).

Das folgende Diagramm zeigt die Signalträgerwelle, den Code und ihre jeweiligen Auflösungen.

Fehlerquellen in GNSS

Die anfängliche Genauigkeit von GPS für die breite Öffentlichkeit (nicht-militärisch) betrug etwa 100 m. Nach den mehrjährigen Entwicklungen (Beseitigung der selektiven Verfügbarkeit, Einführung neuer Konstellationen und SBAS-Systeme, neuer Satelliten und neuer Frequenzen) liegt die Genauigkeit von Standalone-GNSS heute zwischen 5 m für GNSS-Empfänger der Einstiegsklasse und bis zu 1 m für High-End-Empfänger.

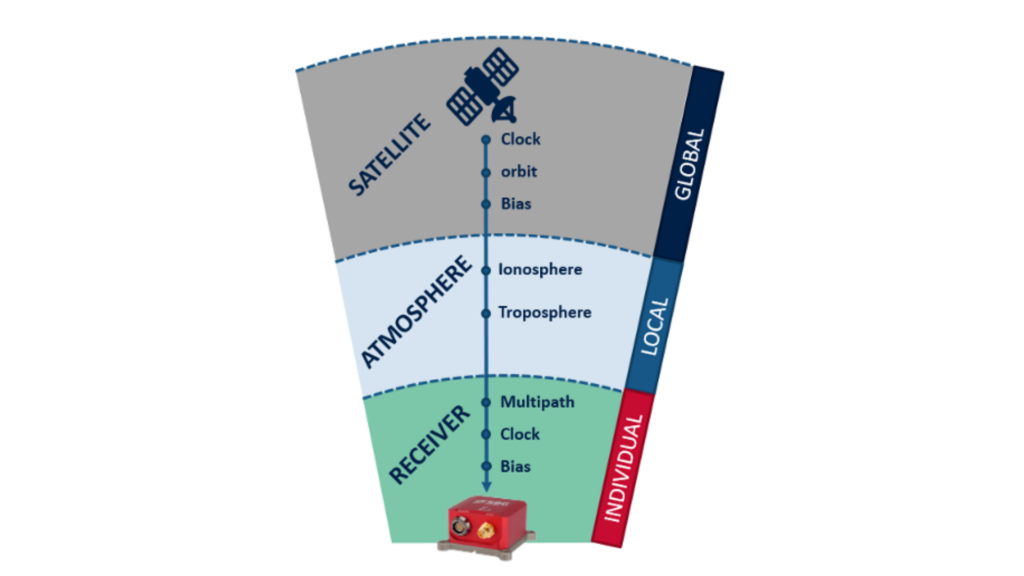

Satellitenfehler

- Uhrfehler: Obwohl die Atomuhren auf GNSS-Satelliten hochpräzise sind, unterliegen sie geringfügigen Abweichungen. Leider kann selbst eine geringfügige Abweichung in der Satellitenuhr zu einer erheblichen Diskrepanz in der vom Empfänger berechneten Position führen. Beispielsweise führen bereits 10 Nanosekunden Uhrenfehler zu einem Positionsfehler von 3 Metern bei der Entfernungsmessung!

- Orbitfehler: Obwohl GNSS-Satelliten hochpräzisen und gut dokumentierten Umlaufbahnen folgen, unterliegen diese Umlaufbahnen geringfügigen Schwankungen, ähnlich wie die Satellitenuhren. Wie Ungenauigkeiten der Uhr kann selbst eine geringfügige Änderung der Satellitenumlaufbahn einen erheblichen Fehler in der berechneten Position verursachen. Restfehler in der Umlaufbahn bleiben bestehen und tragen zu potenziellen Positionsfehlern von bis zu ±2,5 Metern bei.

Atmosphärische Fehler

- Ionosphärische Verzögerung: Die Ionosphäre, die sich zwischen 50 und 1.000 km über der Erde befindet, enthält geladene Ionen, die die Funksignalübertragung beeinflussen und Positionsfehler verursachen (typischerweise ±5 Meter, höher bei erhöhter ionosphärischer Aktivität). Die ionosphärische Verzögerung variiert mit der Sonnenaktivität, der Tageszeit, der Jahreszeit und dem Ort, was Vorhersagen erschwert.

- Troposphärische Verzögerung: Die Troposphäre, die unmittelbare Atmosphärenschicht der Erde, weist aufgrund von Veränderungen der Luftfeuchtigkeit, Temperatur und des atmosphärischen Drucks Verzögerungen auf.

Empfängerfehler

Die interne Uhr des Empfängers, die im Vergleich zur Atomuhr des Satelliten weniger genau ist, sowie andere Hardware- und Softwarefehler verursachen Rauschen und Verzerrungen in den Messungen.

| Verzögerung | Ursprung | Größenordnung |

|---|---|---|

| Positionsfehler | Satellit | 5m |

| Takt-Offset | Satellit | 0-300 km |

| Instrumentelle Verzögerung | Satellit | 1-10 m |

| Relativistischer Effekt | Satellit | 10 m |

| Ionosphärische Verzögerung | Pfad (50-1000 km) | 2-50 m |

| Troposphärische Verzögerung | Pfad (0-12 km) | 2-10 m |

| Instrumentelle Verzögerung | Empfänger | 1-10 m |

| Takt-Offset | Empfänger | 0-300 km |

Um eine optimale Navigation zu gewährleisten, muss das System diese Fehler berücksichtigen, sie mithilfe eines spezifischen Fehlermodells reduzieren oder sie mithilfe des Navigationsfilters schätzen.

Die Positionsberechnung sollte auch viele andere Fehlerterme berücksichtigen, die in diesem Artikel nicht aufgeführt sind, wie z. B. Gezeiteneffekte und relativistische Effekte.

Verschiedene Fehlerquellen beeinflussen die Leistung der GNSS-Technologie, die eine hochgenaue Positionierung, Navigation und Zeitmessung ermöglicht.

Faktoren wie atmosphärische Verzögerungen, Satellitenuhren- und Ephemeridenfehler, Mehrwegeinterferenzen und Empfängerrauschen können die Genauigkeit beeinträchtigen. Während moderne Korrekturtechniken (differenzielles GNSS, RTK und PPP) dazu beitragen, GNSS und ihre Fehlerquellen zu reduzieren, bleibt das Verständnis ihrer Ursprünge für die Optimierung der GNSS-Leistung unerlässlich.

Da sich die Fortschritte in der Signalverarbeitung, der Sensorfusion und dem maschinellen Lernen ständig weiterentwickeln, werden GNSS-Systeme noch robuster und gewährleisten eine höhere Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen.