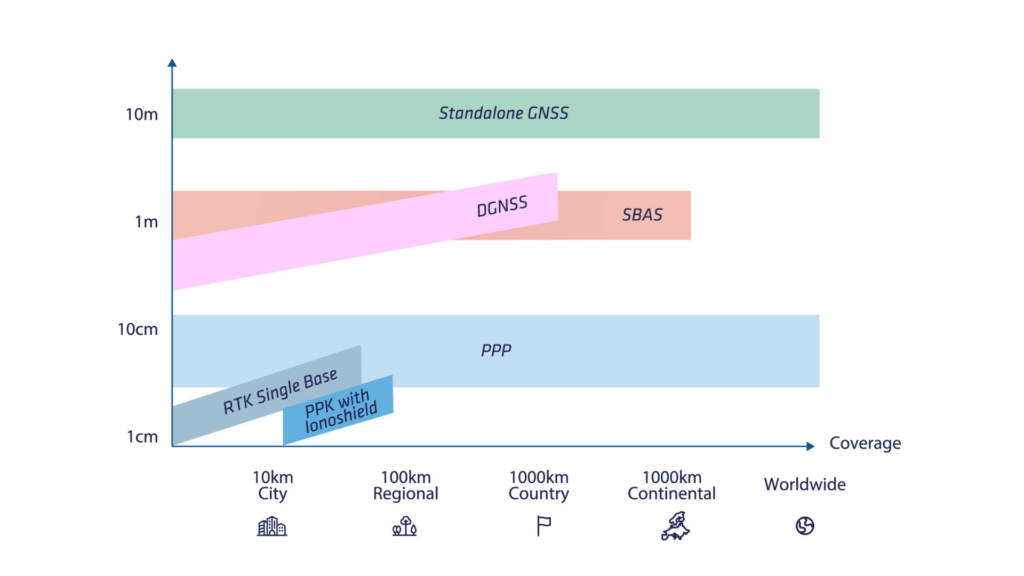

在日常情况下,单机全球导航卫星系统 (GNSS) 的精度足以帮助人们找到方向,但许多应用需要更高的精度。 人们开发了许多差分校正技术,以将 GNSS 的精度提高到 1 厘米以内; 从而支持各种新的应用。

要实现如此高的精度,需要注意用于计算和定位结果的参考框架,该主题在《大地测量学和基准转换》中有所介绍,这超出了本文的范围。

GNSS 校正

提高 GNSS 精度依赖于校正各种误差。

有许多类型的校正提供不同级别的覆盖范围和性能。

下表详细介绍了主要的校正类型。 在本文中,我们将介绍最常见校正的基础知识:简要解释 DGNSS,然后深入解释 SBAS 和 RTK; 并描述 PPK 的优势。

本系列中的下一篇文章将更详细地介绍 Ionoshield 和 PPP。

差分 GNSS (DGNSS)

传统的基于代码的 DGNSS 做出一个简单的假设:在小区域内,卫星误差和局部大气误差被认为是相同的。 然后可以使用一对 GPS 接收器来消除大气(电离层和对流层)和卫星误差,从而提高导航性能。

在这种运行模式下,基站 GNSS 接收器安装在漫游器 GNSS 接收器工作范围的几公里范围内。 基站使用 RF 或 GSM 调制解调器向漫游器接收器发送一组校正数据。 然后,漫游器接收器可以使用这些校正来计算差分位置(相对于基站)。

该技术可以将导航精度提高到亚米级,但现在已经过时,因为 RTK 已成为高精度定位的标准。

SBAS(卫星增强系统)

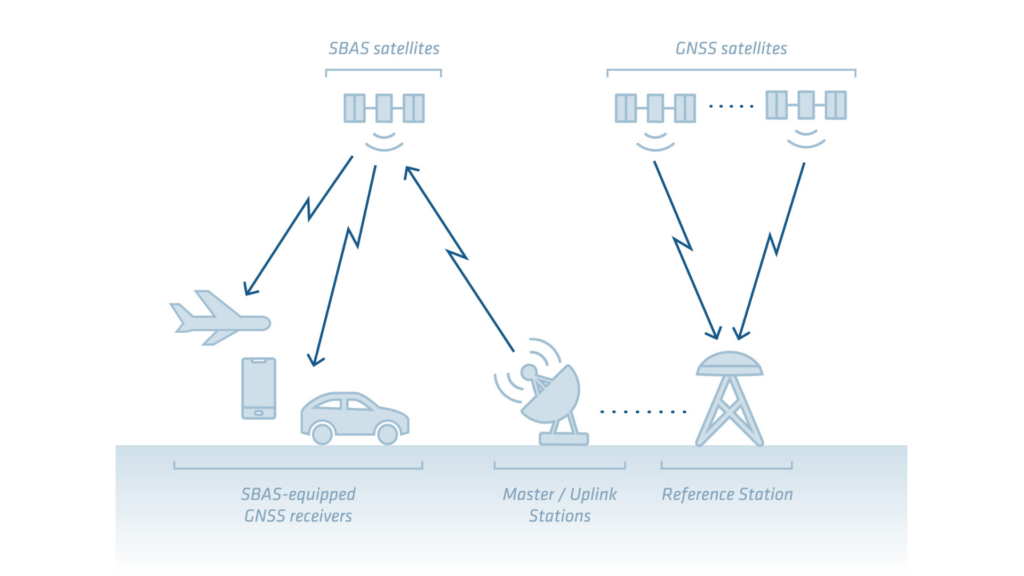

开发 SBAS 的目的是为了实现民用飞机的安全导航。 从那时起,它已被用于许多其他需要比独立 GNSS 接收器更高精度的最终用户应用。

SBAS 的概念是使用参考站网络来计算校正,从而提高 GPS 在广阔区域(大陆覆盖范围)内的性能。

然后,这些校正由专用 SBAS 地球静止卫星广播。 现代 GNSS 接收器可以通过其常规 GNSS 天线直接跟踪这些校正,并在其定位引擎中使用它们,例如,SBAS 可提供 1 米的精度。

所有 SBAS 星座的主要目标不是实现最大精度,而是使 GNSS 能够以完整性(位置误差的精确测量)的概念实现预期应用(飞机导航和着陆)的最小精度。

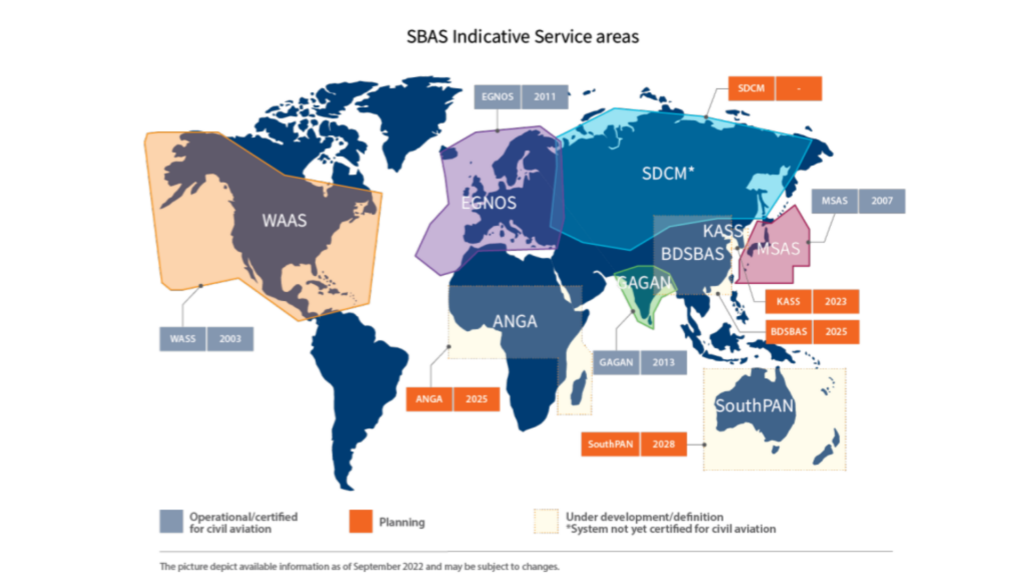

目前使用的SBAS包括:

- 用于北美国家的WAAS

- 欧洲 EGNOS

- 印度的 GAGAN

- msgReplaceFile_4fa766ae59281b1cffc50c818c356785

然而,目前大多数SBAS仅为GPS星座提供校正,这使得它们对于陆地导航而言并非最佳选择。 未来的SBAS解决方案(例如EGNOS V2)将提供多星座校正。

SBAS 背后的技术

各种 SBAS 解决方案使用相同的底层技术来提供校正。 它们为以下方面提供修正:

- 卫星时钟误差

- 卫星轨道偏差

- 大气误差

SBAS 还提供卫星完整性信息,可用于拒绝来自故障卫星的数据。

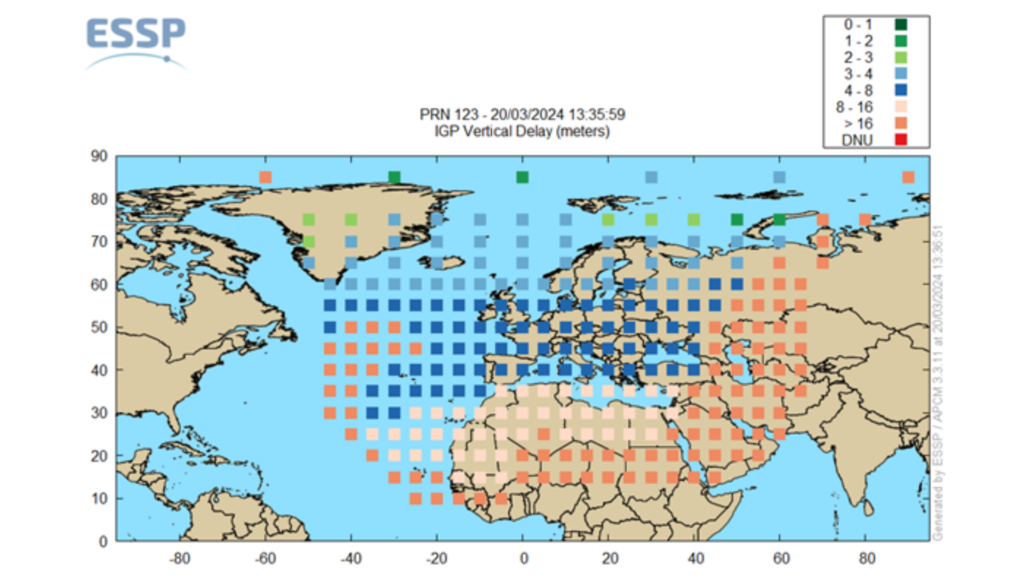

大气校正也使用基站网络进行计算,以提供大气误差模式。传输的误差值对应于大气在给定点(称为 IGP(电离层网格点))引入的垂直延迟。然后,接收器可以校正来自每颗卫星的不同信号的延迟。

使用 SBAS 提供的信息,接收器可以校正伪距测量中的误差,从而将位置精度提高到大约 1.2 米 RMS 水平和 1.6 米 RMS 垂直。 与独立 GNSS 相比,这是一个显着的改进,尤其是对于垂直分量。

实时动态定位 (RTK) 和后处理动态定位 (PPK)

RTK 技术于 20 世纪 90 年代中期首次引入用于测量应用。 与传统的差分全球定位系统 (DGPS) 一样,RTK 依赖于精确定位的基站和漫游器 GNSS 接收器。

两个关键的计算步骤实现了厘米级的精确定位:

- 双差分

- 载波相位测量和模糊度固定

双差分

DGPS 通常只使用单差和伪距测量。

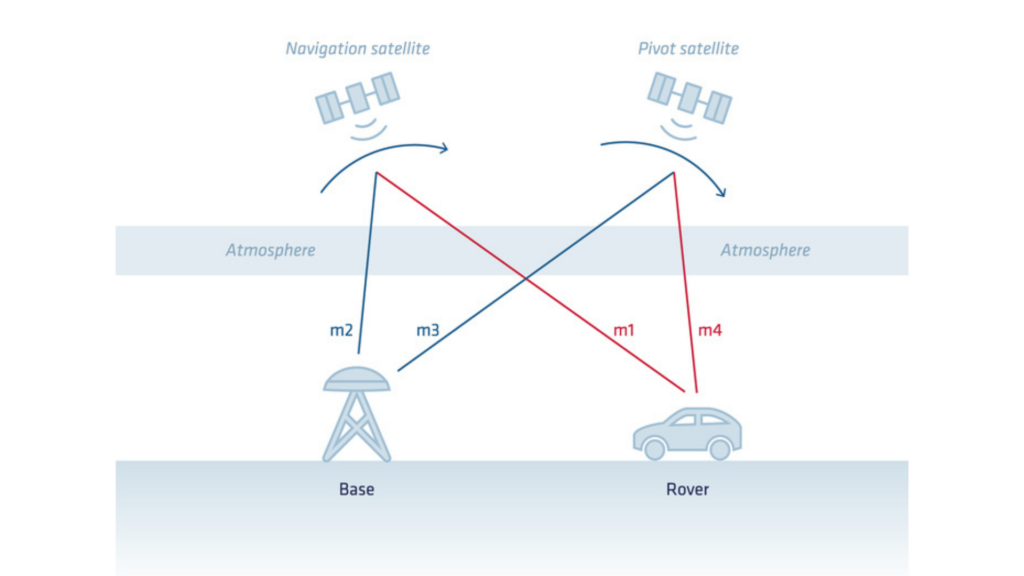

另一方面,RTK 增加了相位测量,并使用“双差”方法。在这种方法中,基站测量值从流动站测量值中减去,并且所有导航卫星测量值都从一个主卫星中减去。

这种方法可以补偿所有卫星引起的误差、接收器引起的误差,以及假定在基站附近恒定的大气误差。

通过此计算,我们得到:

- 流动站的位置(纬度/经度/海拔),以基站的基准为准

- 流动站的时间

基站和移动站之间的距离称为基线,是RTK中的一个关键因素。随着基线的增加,误差预算略有增加,因为共同的大气误差和共同的卫星轨道误差不能完全消除。这就是在RTK定位精度规范中看到的典型“+1ppm”。

载波相位测量和模糊度固定

我们在上一篇文章中介绍的载波相位测量是减少误差到厘米级所必需的。

载波相位测量面临的挑战是它们本质上是模糊的(或不完整的)。测量中缺少整数个载波相位周期。这个缺失的部分也称为“模糊度”。

实时动态 (RTK) 定位过程首先估计这些模糊度。此过程也称为“RTK Float”模式。在此模式下,模糊度缓慢收敛,但不是整数值。这允许接收器平滑位置并实现大约分米级的精度。

为了实现最大的精度和鲁棒性,下一步是实时识别每个模糊度的整数值。此过程称为整数模糊度解算。

模糊度解算的结果最大化了 RTK 精度并提供了更高的鲁棒性。这通常被称为“RTK Fixed”模式。

如果对特定卫星的相位跟踪中断,则会发生“周跳”事件,并且必须再次解算该卫星的整数模糊度。因此,过多的周跳(尤其是同时发生在所有卫星上的周跳)对 RTK 性能有负面影响。良好的天线和天线放置以及干净的 RF 环境对于限制这些事件至关重要。

后处理动态学

正如我们所看到的,RTK 是“实时”应用这些校正,这意味着漫游器必须具有与基站的数据链路连接,才能在现场计算 RTK 处理。

某些应用不需要实时轨迹,但可以从更高的精度或更简单的设置中受益。 后处理动态 (PPK) 可以满足这些需求。 使用 PPK,漫游器在数据采集期间收集自己的原始 GNSS 数据,而无需接收实时校正。 稍后,使用来自基站或参考站网络的精确信息对该数据进行后处理。

PPK 在数据采集方面提供了更大的灵活性,因为它不依赖于实时校正。它通常用于实时通信困难或不必要的场景中,如航空测绘、无人机测量或科学研究。

使用 PPK 进行差分校正的优势。

PPK 在处理 GNSS 数据时具有以下主要优势:

- 改进的现场工作流程:基于 RTK 的任务的主要成本是确保附近有基站,根据需要设置基站,确保可靠的数据连接等。Qinertia 具有大量内置的 CORS 网络,并可直接访问第三方网络。这消除了确保基站可用性和设置可靠数据连接的复杂性。

- 改进的质量控制:许多质量指标有助于评估处理的实际性能。这些指标包括高级统计信息、分离度(正向和反向处理期间计算的位置/姿态之间的差异)以及 GNSS 信号指标。

- 整体性能提升:RTK 模糊度解算可能需要一些时间(从几秒到几分钟不等,具体取决于与基站的距离和大气条件)。这在采集开始时或在具有挑战性的 GNSS 条件下可能非常重要。PPK 通过在正向和反向方向上进行处理来最大限度地提高修复率,从而减轻这些影响。还可以通过使用更高级的算法或使用精确的卫星星历来提高性能。